“Aufgrund einer Weichenstörung verzögert sich die Weiterfahrt unseres Zuges” – diese Durchsage hat vermutlich jeder Bahnreisende schon einmal gehört. Tatsächlich gehören Weichen zu den komplexesten und anfälligsten Elementen der Schieneninfrastruktur. Das stellt große Herausforderungen an ihre Wartung. Das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung beim Eisenbahn-Bundesamt (DZSF) geht diese Herausforderungen aktiv an: Ein groß angelegtes Forschungsprojekt beleuchtet das Potential einer digitalen und datenbasierten Instandhaltung der Weichentechnik.

Weichen sind entscheidend für die flexible Streckenführung und effiziente Nutzung des Schienennetzes. Sie erlauben Zügen, von einer Fahrtrichtung in eine andere zu wechseln, Bahnkreuzungen zu passieren und Betriebsabläufe zu optimieren. Ihre Technik ist komplex, wartungsintensiv und sie müssen besonderen dynamischen Belastungen standhalten. Kein Wunder, dass die Weichentechnik kostspielig ist – sowohl in der Anschaffung als auch in der Instandhaltung.

Die rund 65.000 Weichen in Deutschland werden entsprechend ihrer Belastung in festen Intervallen überprüft. Dazu gehören Sichtkontrollen, Funktionsprüfungen und Messungen an kritischen Komponenten wie Zungenvorrichtungen, Stellvorrichtungen und Herzstücken. Diese werden im Idealfall auf der Basis von Befunden bzw. Erfahrungswerten ausgetauscht, bevor Verschleiß zu Funktionsstörungen führt.

Die Tätigkeiten sind immer noch sehr personalintensiv, so dass Fachkräftemangel, das zunehmende Alter der Infrastruktur sowie die hohe Auslastung des Netzes zu einem Instandhaltungsrückstau und einer steigenden Zahl von Störungen führen. Etwa 20 Prozent der zugbedingten Verspätungen in Deutschland gehen auf Weichenstörungen zurück.

Von der Reaktion zur Prävention: Weichenwartung 2.0

„Wir brauchen neue Ansätze, technologisch und organisatorisch, um die Wartung der Weichentechnik bewerkstelligen zu können“, sagt Axel Simroth, Projektverantwortlicher beim DZSF. Er leitet das Forschungsprojekt zur digitalen und datenbasierten Instandhaltung der Weichentechnik. Sie ermöglicht es, den Zustand von Weichen kontinuierlich zu überwachen und so mögliche Störungen zu erkennen und zu beheben, bevor sie auftreten. Das Ziel: Die Lebensdauer der Weichen zu verlängern, die Verfügbarkeit der Infrastruktur zu erhöhen und die Kosten zu senken.

Vier Partner, ein Ziel: Datenbasierte Instandhaltung der Weichentechnik

Zur Erreichung des ambitionierten Ziels hat das DZSF ein aus vier Projektpartnern bestehendes Konsortium unter Federführung der AXO Track GmbH beauftragt, das seit Oktober 2024 an dem Projekt arbeitet.

- AXO Track GmbH (Konsortialführer)

Die AXO Track GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt sensorbasierte Monitoringsysteme für die vorausschauende Instandhaltung bestehender Schieneninfrastrukturen. Sie unterstützen die Wartung kritischer Eisenbahninfrastruktur durch Echtzeitdaten, die in die IT-Infrastruktur der Bahnunternehmen integriert werden können.

- Fraunhofer IVI

Das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI ist seit über 20 Jahren Vorreiter in der digitalen Transformation des Nahverkehrs. An den Standorten Dresden und Ingolstadt werden innovative Technologien für Mobilität, Energie und Sicherheit mit den Schwerpunkten Fahrzeug- und Antriebstechnik, Intelligente Verkehrssysteme und digitale Geschäftsprozesse entwickelt

- IZP Dresden

Die Ingenieurgesellschaft für Zuverlässigkeit und Prozessmodellierung Dresden mbH (IZP Dresden) unterstützt das Engineering bei allen Aufgaben aus den Bereichen RAMS, LCC und Datenanalyse. Kernkompetenz des IZP-Teams ist die Erstellung von RAM- und Sicherheitsnachweisen, die Prognose von Zuverlässigkeitsverhalten und Lebenszykluskosten sowie die Optimierung von Instandhaltungsprozessen.

- Weichentraining Horn

Weichentraining Horn ist ein zertifizierter Anbieter von Schulungen im Bereich Weichentechnik. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Fachwissen in der Leit- und Sicherungstechnik und Fahrbahn. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche Infrastrukturunternehmen, Weichenhersteller und Verkehrsbetriebe weltweit.

Der Projektabschluss ist für März 2027 geplant.

Wenn Weichen mitdenken: Der Weg zur Predictive Maintenance in der Weichentechnik

Zunächst wird in dem aus vier Arbeitspaketen bestehenden Projekt durch das Team um Dr. Ute Gläser vom IVI ein Überblick über die Potentiale und Herausforderungen neuer Technologien bei der Wartung und Instandhaltung von Weichen erarbeitet. Das IZP führt unter Leitung von Dr. Jung eine umfassende Analyse der Häufigkeit und Ursachen von Weichenstörungen und erfolgter Instandhaltungsaktivitäten durch.

Ein Ziel dieser Analysen ist es, die Elemente zu identifizieren, bei denen sich die Installation von Sensoren zur Störungsvermeidung besonders lohnt und zielführend ist. Weiterhin werden Zuverlässigkeitsanalysen (Verteilungen und MTBF-Werte) auf Komponentenebene durchgeführt.

Daraus werden Anforderungen an eine digitale und datenbasierte Instandhaltung abgeleitet. Ute Gläser erläutert: „Ein wichtiger Schritt ist das Erarbeiten und Validieren eines Sensorkonzeptes unter Einbeziehung der lokalen Umgebungsparameter. Bei unserer iterativen Entwicklung beachten wir Kriterien wie eine sichere Kommunikation, Schnittstellen zur Systemintegration sowie eine Analyse- und Diagnosesoftware.” Für die DB InfraGO ist die Praktikabilität der verschiedenen Systeme von besonderer Bedeutung: Die Instandhalter müssen anhand der Daten schnell und eindeutig erkennen können, worin das Problem an der Weiche besteht.

Das AXO-Team führt als Teil des Arbeitspakets 2 eine experimentelle Machbarkeitsstudie durch. Gemeinsam mit der DB Weichentechnik wurden 50 Weichen ausgewählt, die mit Sensoren im Herzstück- und im Zungenbereich ausgerüstet werden. Hier handelt es sich um „Problemweichen“ mit hohem Schadaufkommen, bei denen in den kommenden Monaten Instandsetzungen geplant sind.

Daten, Analysen, Lösungen: Aktivitäten der Partner sorgen für Klarheit

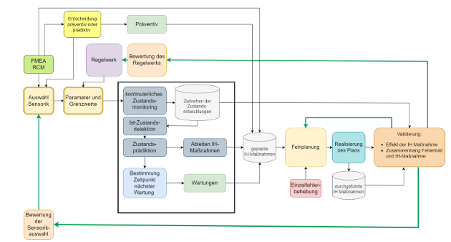

Ab dem 3. Quartal 2025 wird im Arbeitspaket 3 ein digitales und datenbasiertes IH-Konzept für Weichentechnik erarbeitet. Gegenstand ist die komplette Prozesskette von Datenerfassung und Verarbeitung über Vorhersage und Bewertung von Fehlern bis hin zu Ableitung von Entscheidungen zu IH-Maßnahmen und deren optimierter Planung.

Blick in die Zukunft: Wird die digitale Instandhaltung der Weichentechnik Mainstream?

Das Projekt geht weit über reine Forschung hinaus: Ziel ist es, konkrete Migrationspfade aufzuzeigen, wie die entwickelten Lösungen sukzessive im deutschen Schienennetz eingeführt werden können.

Bereits heute zeigt sich das Potenzial solcher Ansätze: Sensorik und prädiktive Wartung könnten die Grundlage für eine zukunftssichere Bahn schaffen, die dem steigenden Bedarf an nachhaltiger Mobilität gerecht wird. Eine flächendeckende Einführung verspricht, den Schienenverkehr pünktlicher, sicherer und kosteneffizienter zu machen.

Oliver von Sperber sagt: „Die digitalisierte Instandhaltung ist ein wesentlicher Hebel, um den Bahnverkehr zu modernisieren und den Fachkräftemangel zu kompensieren. Mit unserer Expertise und der innovativen Zusammenarbeit im Konsortium schaffen wir die Basis für eine nachhaltigere und zuverlässigere Bahn in Deutschland.“

Folgen Sie uns auf LinkedIn, um die nächsten Schritte des DZSF-Forschungsprojektes zur digitalen und datenbasierten Instandhaltung der Weichentechnik zu verfolgen.